引言

急性早幼粒细胞白血病,简称APL,曾被认为是最快速致死性的急性髓系白血病(AML),主要原因是出血,约60%患者可发生致命性出血,10%-20%患者死于早期出血,一旦医生开始怀疑这种疾病,必须紧急处理,降低早期死亡率。近年来,随着对急性早幼粒细胞白血病细胞生物学特性认识的不断提高和治疗方法的不断改进,该病的预后得到了很大的改善。许多患者经过规范治疗后,能够实现长期生存甚至治愈。本文将详细科普急性早幼粒细胞白血病的发病机制、临床表现、诊断方法、治疗方案以及预后情况,帮助公众更好地了解和认识这一疾病。

发病机制

急性早幼粒细胞白血病的发病机制极其复杂,目前尚未完全明确。然而,大量研究表明,该病的发生与染色体异常密切相关。其中,第15号染色体与17号染色体的易位是导致急性早幼粒细胞白血病发生的主要原因之一。这种染色体易位会导致特定的基因融合,进而引发细胞增殖失控和分化障碍,最终形成白血病。

除了染色体异常外,环境因素、遗传因素和免疫因素等也可能在急性早幼粒细胞白血病的发病过程中起到一定作用。例如,长期接触某些化学物质、放射线等有害物质,以及遗传因素等,都可能增加患急性早幼粒细胞白血病的风险。

临床表现

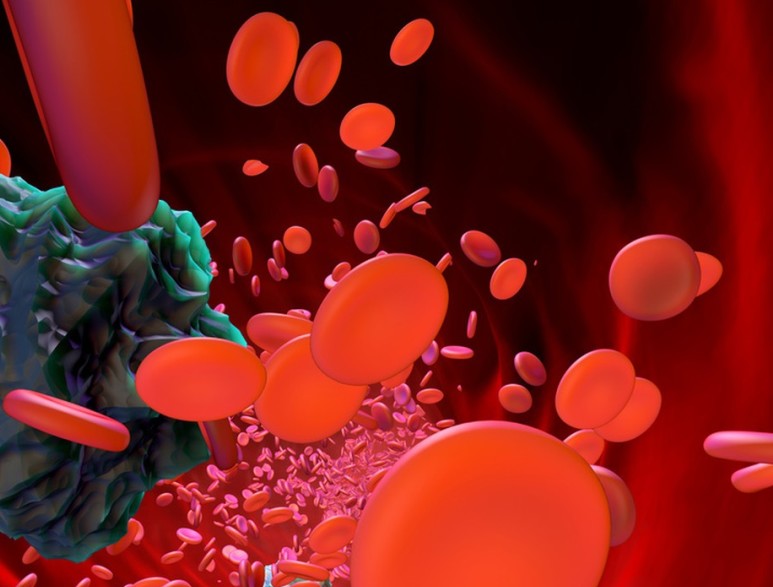

急性早幼粒细胞白血病的临床表现多样,主要包括贫血、出血、感染以及白血病细胞浸润等四大症状。

1.贫血:由于骨髓中异常增生的早幼粒细胞占据了造血空间,导致正常红细胞生成减少,从而引起贫血。患者常表现为面色苍白、乏力、头晕等症状。

2.出血:急性早幼粒细胞白血病患者常出现不同程度的出血症状。这主要是由于血小板生成减少和白血病细胞释放的一些物质导致凝血功能异常所致。患者可能出现皮肤瘀斑、牙龈出血、鼻出血、消化道出血等。

3.感染:由于白血病细胞增殖导致正常白细胞数量减少,患者容易发生感染。常见的感染部位包括肺部、泌尿系统、皮肤软组织等。感染时,患者可能出现发热、咳嗽、咳痰、尿频、尿急、尿痛等症状。

4.白血病细胞浸润:白血病细胞可浸润至淋巴结、肝脾、骨骼等部位,引起相应症状。例如,淋巴结肿大、肝脾肿大、骨痛等。此外,白血病细胞还可浸润至中枢神经系统,引起头痛、呕吐、视力障碍等中枢神经系统症状。

诊断方法

急性早幼粒细胞白血病的诊断主要依据临床表现、骨髓象检查、免疫表型分析、细胞遗传学及分子遗传学检测等。

1.骨髓象检查:通过骨髓穿刺获取骨髓样本,观察骨髓细胞的形态和数量。急性早幼粒细胞白血病患者骨髓中以异常的颗粒增多的早幼粒细胞增生为主。

2.免疫表型分析:利用流式细胞术等技术检测白血病细胞的免疫表型,有助于确定白血病细胞的来源和分化阶段。

3.细胞遗传学及分子遗传学检测:典型APL表现为t(15;17)(q22;q12)。98%以上的APL患者存在PML-RARα融合基因,另有低于2%的APL患者为其他类型融合基因。通过染色体显带技术、荧光原位杂交(FISH)等方法检测染色体异常,以及通过PCR、基因测序等技术检测特定基因的融合和变异。这些检测有助于确诊急性早幼粒细胞白血病,并评估疾病的预后。

治疗方案

急性早幼粒细胞白血病的治疗主要包括诱导缓解治疗、巩固治疗和维持治疗三个阶段。

1.诱导缓解治疗:主要目的是迅速杀灭大量白血病细胞,恢复骨髓正常造血功能。目前,全反式维A酸联合化疗是急性早幼粒细胞白血病诱导缓解治疗的标准方案。维A酸能够诱导白血病细胞分化成熟,减少白血病细胞数量;化疗药物则能够杀灭残留的白血病细胞。

2.巩固治疗:在诱导缓解治疗后,患者需要进行巩固治疗,以清除残留的白血病细胞,防止复发。巩固治疗通常采用高强度化疗方案。

3.维持治疗:维持治疗是在巩固治疗结束后进行的,旨在延长患者的无病生存期。维持治疗通常采用低强度化疗或免疫调节剂等。

4.个性化治疗方案在:治疗过程中,医生会根据患者的具体病情、年龄、身体状况等因素制定个性化的治疗方案。同时,患者需要积极配合治疗,保持良好的心态和生活习惯,以提高治疗效果。

预后情况

急性早幼粒细胞白血病的预后与多种因素有关,包括患者的年龄、病情严重程度、治疗方案的选择以及治疗效果等。近年来,随着对急性早幼粒细胞白血病细胞生物学特性的认识不断提高和治疗方法的不断改进,该病的预后得到了很大的改善。许多患者经过规范治疗后,能够实现长期生存甚至治愈。

然而,需要注意的是,急性早幼粒细胞白血病仍存在复发和耐药的风险。因此,患者在治疗过程中需要密切监测病情变化,及时调整治疗方案。同时,保持良好的生活习惯和心态,加强身体锻炼,提高免疫力,对于预防复发和提高生活质量具有重要意义。

总结

急性早幼粒细胞白血病作为一种具有独特生物学特性和临床表现的急性髓系白血病亚型,近年来受到医学界的广泛关注。通过本文的科普介绍,我们希望能够让公众更好地了解和认识这一疾病,从而在面对疾病时能够做出正确的判断和选择。同时,我们也呼吁社会各界关注白血病患者的生存状况,为他们提供更多的关爱和支持。