高血压作为全球首位致死性危险因素,其临床管理需构建多维防控体系。治疗决策并非简单降压,而是需结合患者个体特征、并发症风险、药物相互作用网络及生活场景进行动态调整。以下从五大核心场景解析临床干预要点:

特殊人群:差异化治疗策略

(1)老年高血压

血压波动幅度可达40-50mmHg,易发体位性低血压。治疗需遵循"小剂量起始、缓慢加量"原则,优先选用长效钙通道阻滞剂(如氨氯地平)或血管紧张素受体拮抗剂(ARB),避免α受体阻滞剂导致的直立性低血压风险。

目标值设定需兼顾耐受性,80岁以上患者收缩压控制目标可放宽至150mmHg以下。

(2)妊娠期高血压

需区分妊娠期高血压、子痫前期/子痫。拉贝洛尔、甲基多巴为一线用药,禁用ACEI/ARB类及利尿剂。

硫酸镁为子痫治疗首选解痉剂,需监测呼吸频率、膝反射及尿量(每小时≥25ml)。

(3)儿童青少年高血压

3%-4%儿童青少年血压偏高,需排查肾动脉狭窄、原发性醛固酮增多症等继发因素。

6-17岁患者血压≥120/80mmHg即需生活方式干预,药物仅用于合并糖尿病、肾病或血压持续≥130/80mmHg者。

并发症预警:靶器官保护为核心

(1)心脑血管事件防控

合并冠心病者需将血压降至<130/80mmHg,首选β受体阻滞剂(如比索洛尔)联合CCB。

脑卒中高危人群(如既往缺血性脑卒中史)推荐ARB+利尿剂组合,可降低复发风险22%。

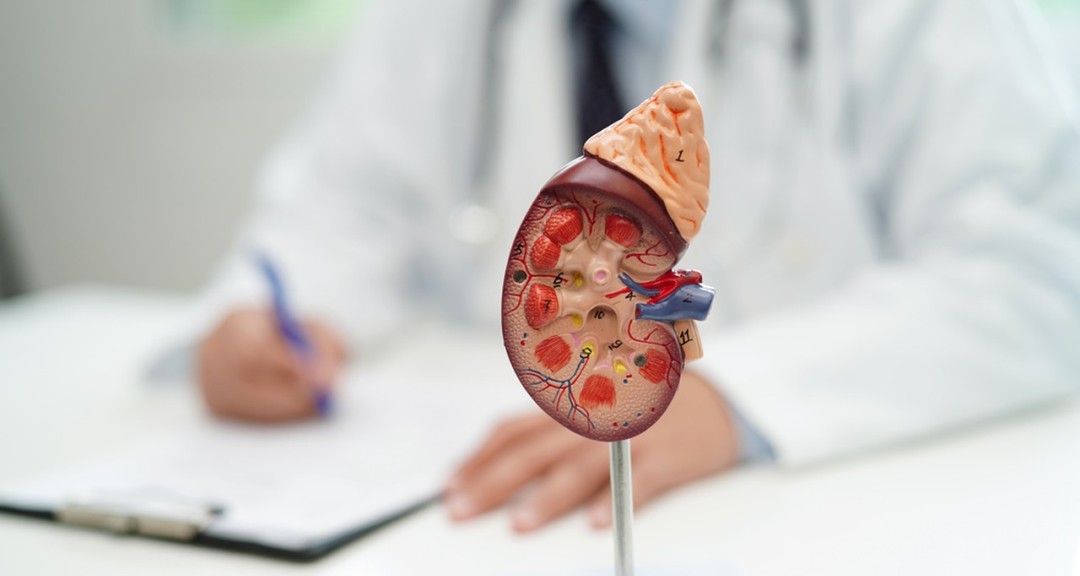

(2)肾脏损害干预

慢性肾病患者尿蛋白>1g/d时,血压目标需降至<125/75mmHg,禁用非甾体抗炎药及肾毒性药物。

血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)可延缓肾小球滤过率下降,但需监测血钾(<5.5mmol/L)及血肌酐(上升<30%可耐受)。

(3)主动脉夹层急救

突发撕裂样胸背痛伴双侧血压不对称时,需立即静脉泵入艾司洛尔控制心率(60-80次/分),硝普钠滴定降压(收缩压目标100-120mmHg)。

药物相互作用:构建用药安全网

(1)高风险药物组合

NSAIDs+利尿剂:吲哚美辛可使氢氯噻嗪降压效应减弱40%,增加急性肾损伤风险。

西柚汁+CCB:抑制CYP3A4酶,导致非洛地平血药浓度升高3倍,引发严重低血压。

地高辛+利尿剂:低钾血症使地高辛毒性反应风险增加5倍。

(2)用药监测要点

服用螺内酯者需定期查血钾(>5.5mmol/L需减量),联合补钾治疗者血钾监测频率≥每周1次。

使用他达拉非的肺动脉高压合并高血压患者,需避免与硝苯地平同服,防止严重低血压。

生活方式干预:医学营养治疗新范式

(1)DASH饮食升级方案

每日钠摄入<2g(相当于5g食盐),增加钾摄入(3.5-4.7g/d),推荐每日食用坚果25g、深色蔬菜500g。

临床数据显示,严格遵循DASH饮食可使收缩压下降11mmHg,效果堪比单药治疗。

(2)运动处方精准化

等长运动(如靠墙静蹲)降压效果优于有氧运动,建议每周3次,每次3组,每组维持1分钟。

阻塞性睡眠呼吸暂停综合征患者需避免傍晚运动,以防加重夜间低氧血症。

(3)行为干预技术

正念减压疗法可使患者24小时动态血压下降5-7mmHg,尤其适用于焦虑抑郁共病患者。

智能药盒提醒系统可使用药依从性提升37%,降低心血管事件风险21%。

急症处理:黄金救治时间窗

(1)高血压急症处置流程

收缩压>180mmHg和/或舒张压>120mmHg伴急性靶器官损害时,需立即建立静脉通路,首选硝普钠(0.25-10μg/kg/min)或尼卡地平(5-15mg/h)。

降压幅度遵循"1-2-3原则":首小时降低20%-25%,2-6小时降至160/100mmHg,24-48小时达标。

(2)亚急症管理策略

无急性损害但血压>180/110mmHg时,可加服卡托普利12.5-25mg或硝苯地平10mg,避免快速降压导致脑灌注不足。

(2)院前急救关键点

患者取半卧位,保持呼吸道通畅,舌下含服硝酸甘油需监测血压(收缩压<90mmHg禁用)。

转运途中避免颠簸,每5分钟监测生命体征,提前联系胸痛中心启动导管室。

高血压管理已进入精准医学时代,临床决策需融合循证证据与个体化特征。通过构建"预防-筛查-干预-随访"全链条管理体系,可显著降低心血管事件风险。患者教育应强化家庭血压监测方法(如臂式电子血压计使用规范)、药物储存要求(如硝普钠需避光保存)及急症识别信号(如突发头痛伴呕吐需立即就医)。唯有医患共同参与,方能实现高血压的达标管理。