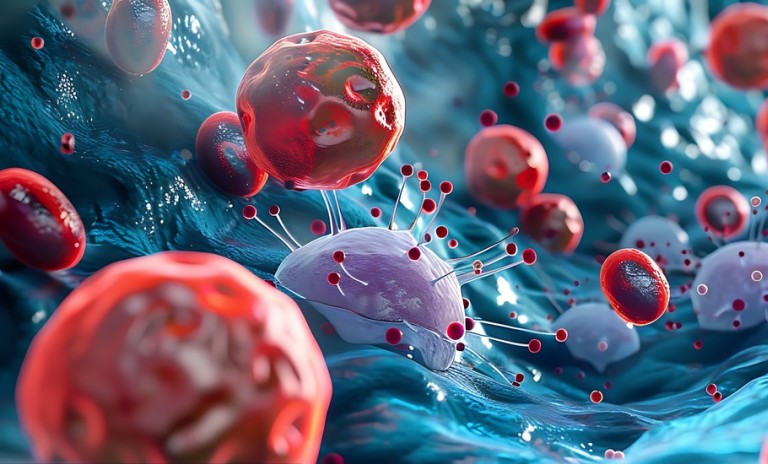

动脉粥样硬化(AS)是一种慢性炎症性血管疾病,其病理生理过程涉及内皮功能障碍、脂质代谢异常、免疫炎症反应等多系统交互作用。本文系统阐述AS的最新分子机制,重点分析低密度脂蛋白(LDL)亚组分、炎症小体激活及表观遗传调控在AS中的作用,并基于循证医学证据提出精准防治策略。

摘要

(1)动脉粥样硬化的分子病理机制

内皮功能障碍的始动作用

- 血流剪切力异常:振荡血流(如血管分叉处)通过KLF2/4下调eNOS表达,促进ICAM-1/VCAM-1上调

- 氧化应激:NADPH氧化酶(NOX2/4)介导ROS产生,导致LDL氧化为ox-LDL

- 表观遗传调控:DNA甲基化(如TET2突变)和miR-92a等非编码RNA参与内皮衰老

脂质代谢的深度解析

- 致动脉粥样硬化性脂蛋白:

- LDL亚组分:小而密LDL(sdLDL)更易穿透内皮

- Lp(a):通过KIV-2重复序列促进血栓形成

- 逆向胆固醇转运障碍:ABCA1/G1突变导致HDL功能障碍

先天免疫与炎症小体激活

- NLRP3炎症小体:胆固醇晶体通过溶酶体破裂激活caspase-1,促进IL-1β分泌

- 中性粒细胞胞外诱捕网(NETs):组蛋白citrull化促进斑块不稳定性

- 适应性免疫失衡:Th1/Th17反应增强,Treg功能抑制

精准诊断技术进展

(1)影像学评估

| 技术 | 分辨率 | 临床价值 |

||--|-|

| OCT | 10μm | 纤维帽厚度测量(<65μm为易损斑块) |

| NIRS-IVUS | - | 脂质核心检测(maxLCBI4mm>400) |

| CTA | 500μm | 计算FFRCT(<0.8提示缺血) |

(2)生物标志物

- 炎症标志物:IL-6>2.5ng/L预示他汀疗效更佳(JUPITER研究)

- 遗传风险评分:基于9p21等位基因的PRS评估终生风险

- 代谢组学:三甲胺N-氧化物(TMAO)水平与斑块进展正相关

降脂治疗进阶

- LDL-C目标:极高危患者<1.4mmol/L(ESC 2021)

- PCSK9抑制剂:依洛尤单抗可使Lp(a)降低25-30%

- ANGPTL3抑制剂:Evinacumab用于HoFH患者(降低LDL-C 49%)

抗炎靶点

- COLCHICINE:通过抑制微管聚合阻断NLRP3活化(LoDoCo2研究)

- Canakinumab:抗IL-1β单抗降低MACE 15%(CANTOS研究)

血管修复策略

- 巨噬细胞极化调控:PPARγ激动剂促进M2型转化

- 内皮祖细胞(EPCs):SDF-1α增强归巢能力

- 外泌体治疗:miR-126-enriched exosomes促进血管再生

临床转化挑战

残余风险:即使LDL-C<1.4mmol/L,仍有15-20%患者发生事件

个体化治疗:需整合基因组学(如CYP2C19基因型)和蛋白质组学数据

经济性评估:PCSK9抑制剂的成本效益比仍需优化

结论

动脉粥样硬化的防治已进入精准医学时代,未来发展方向包括:

- 多组学指导的个体化干预

- 靶向炎症-代谢通路的联合治疗

- 人工智能辅助的斑块稳定性预测