肺癌是全球癌症死亡的首要原因,而晚期肺癌的治疗曾长期面临化疗耐药、靶向治疗受限的困境。近年来,免疫治疗的崛起为患者带来了新希望,但其疗效的个体差异如同一道未解的谜题。为何部分患者能“绝处逢生”,而另一些却“毫无波澜”?答案隐藏在肿瘤微环境的复杂生物学中,而放疗、新型联合策略及前沿技术的加入,正在推动免疫治疗进入2.0时代。

免疫治疗的“双面效应”:冷热肿瘤的生物学密码

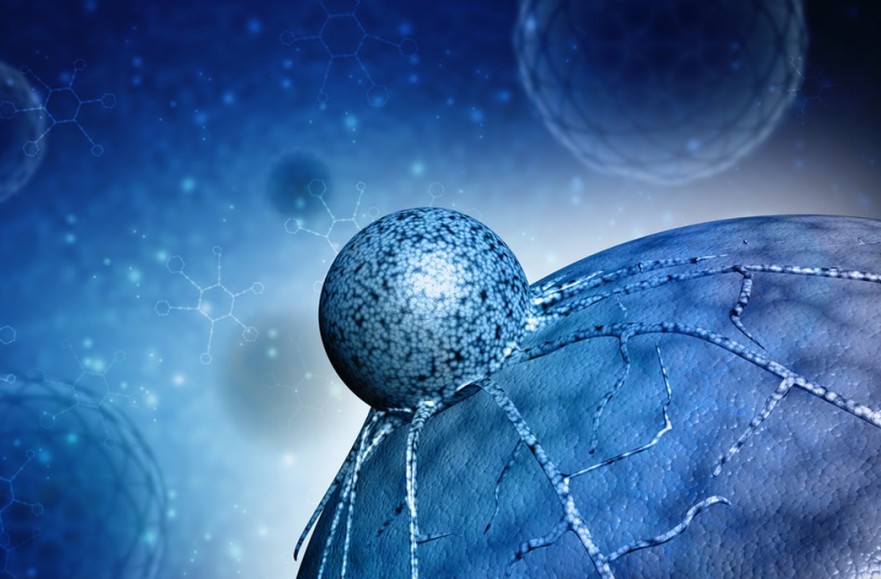

免疫治疗的核心机制是通过PD-1/PD-L1抑制剂解除肿瘤对T细胞的抑制,但疗效高度依赖肿瘤微环境(TME)的特征。科学家根据TME的免疫活跃程度,将肿瘤分为“热肿瘤”与“冷肿瘤”。

“热肿瘤”:这类肿瘤具有高肿瘤突变负荷(TMB>10 mut/Mb)、PD-L1高表达(TPS≥50%)以及丰富的免疫细胞浸润(如CD8+ T细胞)。免疫单药治疗对这类患者的有效率可达40%-60%,堪称“免疫敏感型”。

“冷肿瘤”:表现为低TMB、PD-L1阴性,且T细胞被排斥或耗竭(如高表达TIM-3、LAG-3)。此类患者对免疫单药的反应率不足10%,亟需“破冰策略”激活免疫应答。

疗效差异的分子机制:

基因突变:STK11/LKB1突变会导致肿瘤代谢重编程,抑制干扰素信号通路,形成“免疫沙漠”;而EGFR/ALK驱动基因阳性肿瘤常伴随低TMB和免疫抑制微环境。

肠道菌群调控:拟杆菌属(Bacteroides spp.)富集的患者,免疫治疗缓解率可提升2.5倍。其代谢产物短链脂肪酸(SCFAs)能增强树突状细胞的抗原提呈能力,成为潜在干预靶点。

临床启示:基于基因组、免疫微环境及微生物组的多组学分析,是实现精准分型的关键。例如,针对冷肿瘤患者,可联合放疗或靶向治疗以重塑TME。

放疗的“远隔效应”:从局部治疗到全身免疫激活

传统观点认为放疗仅能局部杀伤肿瘤,但近年研究发现,放疗可通过以下机制与免疫治疗协同,激活全身抗肿瘤免疫:

免疫原性细胞死亡(ICD):放疗诱导肿瘤细胞释放HMGB1、ATP等“危险信号”,激活树突状细胞并启动T细胞应答。

血管正常化:低剂量放疗(8-10 Gy)可下调VEGF,改善肿瘤血管通透性,促进T细胞浸润。

表观遗传重编程:放疗上调MHC-I分子和新抗原表达,增强免疫系统对肿瘤的识别。

放疗与免疫治疗的协同策略:

序贯放疗:免疫治疗后放疗可清除残留病灶。PACIFIC研究显示,Durvalumab联合放化疗将3年总生存率(OS)提升至57%。

同步放疗:激活局部免疫应答,增强全身效应。KEYNOTE-001亚组中,同步放疗患者的客观缓解率(ORR)达58%(单药仅29%)。

远隔放疗:针对转移灶的放疗可触发“远隔效应”,联合免疫检查点抑制剂可放大全身反应。例如,一例PD-L1阴性晚期肺癌患者经立体定向放疗(SBRT)联合帕博利珠单抗治疗后,非照射病灶缩小70%,无进展生存期(PFS)达18个月。

耐药困局破解:联合策略与动态监测

免疫治疗耐药是临床面临的重大挑战,新型联合方案和生物标志物的探索为破局提供方向:

双免疫检查点阻断:CTLA-4抑制剂(伊匹木单抗)联合PD-1抑制剂,可使高TMB患者的5年OS率翻倍(CheckMate 227研究);LAG-3抑制剂(Relatlimab)联合PD-1抑制剂则显著延长T细胞耗竭患者的中位PFS(10.1个月 vs. 4.6个月)。

免疫联合抗血管生成:阿替利珠单抗联合贝伐珠单抗在EGFR/ALK阳性患者中仍有效(IMpower150研究,中位OS 19.8个月),其机制与VEGF抑制剂逆转免疫抑制微环境相关。

液态活检动态监测:治疗8周后ctDNA清零患者的中位PFS达23.4个月(未清零者仅5.4个月);T细胞受体(TCR)多样性高则与长期生存显著相关(HR=0.32)。

未来方向:精准免疫工程的崛起

个体化新抗原疫苗:基于肿瘤突变谱定制的mRNA疫苗(如BioNTech的BNT111)联合PD-1抑制剂,可将客观缓解率提升至50%。

合成免疫学突破:通用型CAR-NK细胞疗法在早期试验中缓解率达73%;双特异性抗体Amivantamab(靶向EGFR/MET)对EGFR外显子20插入突变患者有效(ORR 40%)。

人工智能预测模型:深度学习算法(如DeepIO)整合影像、基因组和临床数据,预测免疫治疗响应的准确率(AUC)高达0.89。

结语:从“试错治疗”到“系统重塑”

晚期肺癌的免疫治疗已从“一刀切”迈入精准调控阶段。通过解析肿瘤与免疫系统的动态互作,结合放疗、靶向、细胞治疗等多模态手段,我们正逐步揭开疗效差异的黑箱。对患者而言,这意味着更长的生存期和更高的生活质量;对医学界而言,这标志着肿瘤治疗从“对抗疾病”向“重塑系统”的范式转变。