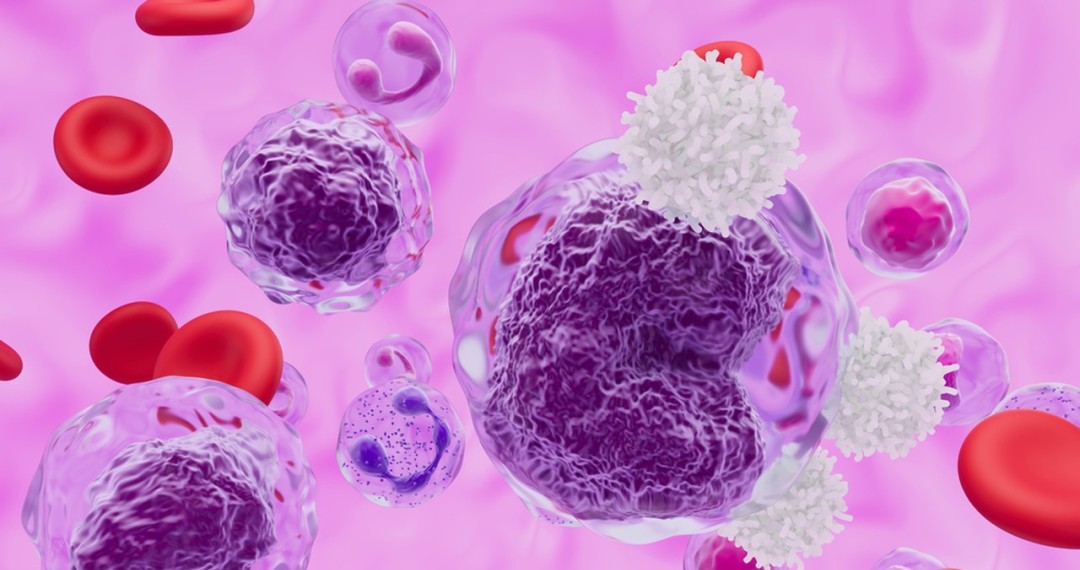

淋巴瘤,作为免疫系统的“叛变者”,其复杂性远超公众想象。它不仅涉及淋巴细胞的无序增殖,更是一场基因、微环境与免疫系统之间的多维博弈。随着精准医学的崛起,淋巴瘤诊疗已从传统的“一刀切”迈入个体化调控时代。本文从分子机制到临床实践,揭示淋巴瘤背后的科学密码与治疗革新。

淋巴瘤的本质:免疫系统的“失控叛乱”

淋巴系统如同人体的“安全网络”,由淋巴细胞、淋巴管和淋巴结构成,负责识别并清除病原体。然而,当淋巴细胞因基因突变或表观遗传失调发生恶变,这场“叛乱”便悄然启动。淋巴瘤的异质性极强,根据病理特征分为两大类:

(1)霍奇金淋巴瘤(HL):

以Reed-Sternberg细胞为标志,发病呈现“双峰年龄分布”(15-30岁及老年人),早期颈部淋巴结肿大是其典型表现。得益于规范化的ABVD化疗方案(阿霉素、博来霉素等),早期患者治愈率可达80%以上,堪称“可治愈的恶性肿瘤”。

(2)非霍奇金淋巴瘤(NHL):

占淋巴瘤的90%,分为B细胞、T细胞及NK/T细胞亚型。其中,弥漫性大B细胞淋巴瘤(DLBCL)最为常见,具有侵袭性强、结外侵犯(如胃肠道、中枢神经系统)等特点;而滤泡性淋巴瘤(FL)等惰性类型虽进展缓慢,却难以根治,常需“带瘤生存”。

分子分型的突破:基于基因表达谱的“细胞起源分型”(如DLBCL的GCB型与ABC型)和基因突变特征(如MYD88、TP53突变),已成为预后评估与靶向治疗的关键依据。

发病机制:基因、感染与微环境的“三重奏”

淋巴瘤的发生是遗传易感性、感染因子与免疫失衡共同作用的结果:

(1)遗传变异:

染色体易位(如BCL2/IgH融合基因)导致抗凋亡蛋白过表达,使淋巴细胞“永生”。

表观遗传失调(如EZH2突变)通过修饰组蛋白,驱动细胞恶性转化。

(2)感染触发:

EB病毒:与伯基特淋巴瘤、NK/T细胞淋巴瘤强相关,其潜伏膜蛋白(LMP1)激活NF-κB通路,促进细胞增殖。

幽门螺杆菌:诱发胃MALT淋巴瘤,根除细菌可使部分患者肿瘤消退。

(3)微环境重塑:

肿瘤相关巨噬细胞(TAMs)分泌IL-10、TGF-β等因子,构建免疫抑制微环境;而PD-L1高表达则使肿瘤细胞逃脱T细胞杀伤,形成“免疫逃逸生态”。

诊断革新:从病理活检到液态活检的精准跃迁

淋巴瘤诊断需多维整合临床、病理与分子信息:

病理活检:仍是金标准。通过免疫组化(如CD20、CD30标记)与基因检测(FISH检测MYC重排)明确亚型。

影像组学:PET-CT可量化肿瘤代谢活性,其SUVmax值对疗效预测具有重要价值。

液态活检:循环肿瘤DNA(ctDNA)动态监测微小残留病灶(MRD),灵敏度较传统影像学提升10倍。例如,治疗后的ctDNA清零与DLBCL患者的5年生存率显著相关(HR=0.15)。

分子分期的未来:基于ctDNA的“分子分期”系统(如PhasED-Seq技术)正逐步取代传统Ann Arbor分期,实现更早的复发预警。

治疗革命:从化疗到CAR-T的“三级跳”

(1)传统基石:化疗与放疗

R-CHOP方案(利妥昔单抗+环磷酰胺/阿霉素/长春新碱/泼尼松)是DLBCL的一线方案,5年生存率达60%-70%。

放射免疫治疗(如90Y-替伊莫单抗)将放射性同位素与抗CD20抗体结合,精准杀伤癌细胞,适用于复发/难治性滤泡性淋巴瘤。

(2)免疫治疗:双抗与ADC药物的崛起

双特异性抗体(如Glofitamab):同时靶向CD20与CD3,将T细胞“牵引”至肿瘤部位,客观缓解率(ORR)达56%。

抗体偶联药物(ADC):Polatuzumab vedotin(靶向CD79b)联合方案使复发DLBCL患者的中位生存期延长至12.4个月。

(3)细胞治疗:CAR-T的颠覆性突破

CAR-T疗法(如Axicabtagene ciloleucel):通过基因工程改造患者T细胞,使其靶向CD19抗原。ZUMA-1研究显示,复发/难治性DLBCL患者的总缓解率(ORR)达83%,完全缓解率(CR)58%,部分患者实现长期无病生存。

康复管理:科学策略与身心共愈

(1)副作用管理

细胞因子释放综合征(CRS):CAR-T治疗后常见,托珠单抗(抗IL-6R抗体)可有效控制重症CRS。

免疫性肺炎/肠炎:PD-1抑制剂相关毒性需早期识别,糖皮质激素是关键干预手段。

(2)生活方式干预

营养支持:高蛋白饮食(如乳清蛋白粉)缓解化疗后肌肉流失;益生菌调节肠道菌群,降低感染风险。

运动康复:低强度有氧运动(如步行、瑜伽)可改善癌因性疲乏,提升生活质量。

(3)心理社会支持

通过正念减压(MBSR)缓解焦虑;患者互助组织(如淋巴瘤之家)提供情感支持与经验分享。

未来图景:基因编辑与AI赋能的精准时代

CRISPR基因编辑:靶向敲除PD-1或CTLA-4基因,增强T细胞抗肿瘤活性,临床试验已进入Ⅰ期。

AI辅助决策:深度学习模型(如LYMPH-AI)整合病理图像、基因组与临床数据,预测治疗响应的准确率超90%。

个体化疫苗:基于新抗原的mRNA疫苗(如BioNTech的BNT211)联合CAR-T,正在探索“免疫双剑合璧”的潜力。

结语:从“对抗”到“共生”的医学哲学

淋巴瘤诊疗的演进,折射出医学从“粗放杀伤”到“精准调控”的范式转变。我们不再满足于单纯消灭肿瘤,而是通过解码其生物学本质,重塑免疫平衡,引导患者走向“与瘤共存”的理性治疗。在这场科学与生命的对话中,每一个突破都在重新定义“治愈”的内涵——不仅是病灶的消失,更是身心的完整与尊严的回归。