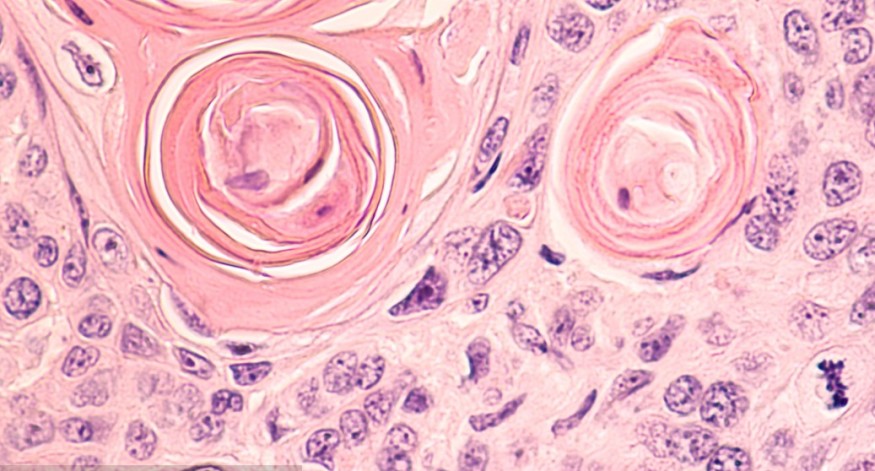

肺癌,作为一种恶性程度极高的肿瘤疾病,其中腺癌和小细胞肺癌尤为突出,在疾病早期就极易出现远处脏器转移,肝脏便是常见的转移部位之一。据统计,2015 年我国因肺癌致死的患者高达 61.02 万,且肺癌患者 5 年生存率不足 20%。当肺癌发生肝转移时,往往还伴随着其他部位的转移,因此,科学规范的综合治疗策略对于患者的生存预后至关重要。接下来,让我们深入了解晚期肺癌肝转移的综合治疗方法。

手术治疗:谨慎权衡,探索希望

在晚期肺癌肝转移的治疗中,手术治疗的价值一直存在争议。一方面,部分研究表明,手术治疗能为一些患者带来生存获益。有数据显示,接受手术治疗的患者术后 5 年生存率可达 20% - 37%。美国国立综合癌症网络(NCCN)指南也将手术列为有远处转移肺癌患者的可选治疗方式之一 。例如,Brouquet 等人对 10 例初诊为肺癌肝转移患者的小型研究发现,同时进行手术是安全可行的;Nagashima 等人更是报道了肺癌肝转移患者行肝切除术后 62 个月仍无复发且存活的案例,这为手术治疗提供了成功范例,也表明切除肺癌肝转移灶有可能实现长期生存,尤其对于临床孤立性转移患者 。

另一方面,也有不同的观点。Ileana 等人在 2010 年报告了 2 例非小细胞肺癌肝转移患者行部分肝切除后出现不同结局,这使得肺癌肝转移的肝脏切除术治疗手段受到质疑。因此,对于肺癌肝转移患者是否适合手术,需要多学科团队进行全面评估和谨慎讨论,精准筛选出能够从手术中获益的患者 。

立体定向放射治疗(SBRT):新兴技术,前景可期

立体定向放射治疗(SBRT)作为放射治疗领域的新兴分支,近年来在肺癌肝转移的治疗中逐渐崭露头角。它最初主要应用于颅骨恶性肿瘤或体积较大的肿瘤治疗 。

多项研究证实,SBRT 治疗肺癌肝转移具有一定的安全性和有效性,其两年总生存率在 30% - 83% 之间 。目前,SBRT 在肺癌肝转移治疗中的地位逐渐确立,但相关研究多为前瞻性小样本 I/II 期试验和稍大的回顾性报告。一般来说,肝转移病灶数目不超过 5 个且肿瘤直径小于 6cm 的肺癌肝转移患者,可考虑采用 SBRT 。

不过,SBRT 治疗也存在一些局限性。Milano 等人提出,SBRT 治疗后肝脏常出现新的转移灶。因此,为了提高治疗效果,可能需要将 SBRT 与全身治疗手段相结合。例如,一项纳入 29 例患者的 II 期随机临床试验表明,SBRT 加化疗组的无进展生存期(PFS)为 9.7 个月,显著长于单纯化疗组的 3.5 个月 。还有研究发现,对于局部晚期和转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者,在接受 Pembrolizumab 治疗前曾接受过放疗的,其无进展生存期和总生存期(OS)中位数均有所改善 。然而,目前关于 SBRT 与其他治疗方式的最佳组合仍在进一步探索中。

局部消融技术:微创介入,精准抗癌

(1)射频消融(RFA):微创增效,提升免疫

射频消融(RFA)作为一种微创治疗技术,在肺癌肝转移的治疗中具有独特优势。它不仅能够对肿瘤组织进行局部精准消融,还具有提高患者抗肿瘤免疫能力的作用 。

从临床数据来看,RFA 的完全消融比率在 58% - 95% 之间,常被作为辅助治疗方式之一。Tseng 等人回顾性分析 673 例肺腺癌患者的临床资料发现,接受 RFA 治疗的患者总生存期(OS)比未接受治疗的患者更长。若在全身治疗的基础上结合 RFA 治疗,部分患者甚至可以实现长期生存 。

林淑芝等人的研究也表明,对于非手术适应证的肺癌肝转移患者,超声引导下经皮 RFA 治疗相对安全有效,短期内可对肝转移癌产生局部控制作用 。因此,对于肝转移结节数量较少的患者,在全身治疗的同时,可考虑联合 RFA 治疗,以延长生存期,提高生活质量。不过,对于较大的肝转移病灶,可能需要结合正在开发的微波技术等其他手段进行治疗 。

(2)微波消融(MWA):高效消融,联合增效

微波消融(MWA)是另一种有效的局部消融技术,与 RFA 相比,它具有诸多优势。MWA 通过微波能量传导产生热量,使肿瘤组织坏死,其目的在于将原本不可切除的肿瘤转化为可切除状态或实现最佳的无肿瘤状态 。

早期临床经验显示,超声引导下微波消融的成功消融率可达 100%。一项小型前瞻性随机试验对比了微波消融和切除术治疗可切除结直肠肝转移瘤的疗效,发现两种疗法的生存率相当,但微波消融术中出血量更低 。艾冬梅等人对 100 例肺癌肝转移癌患者的研究也表明,微波消融治疗肺癌肝转移的效果良好,并且发现原发灶的位置和数目是影响转移性肝癌患者预后的独立风险因素 。此外,将 MWA 与手术治疗相结合,有望提高肺癌肝转移患者的治愈率,改善患者的生存状况 。

晚期肺癌肝转移虽然病情严峻,但随着医学技术的不断进步,多种综合治疗方法为患者带来了新的希望。患者在面对疾病时,应与医生充分沟通,根据自身病情选择最合适的治疗方案,积极对抗病魔。