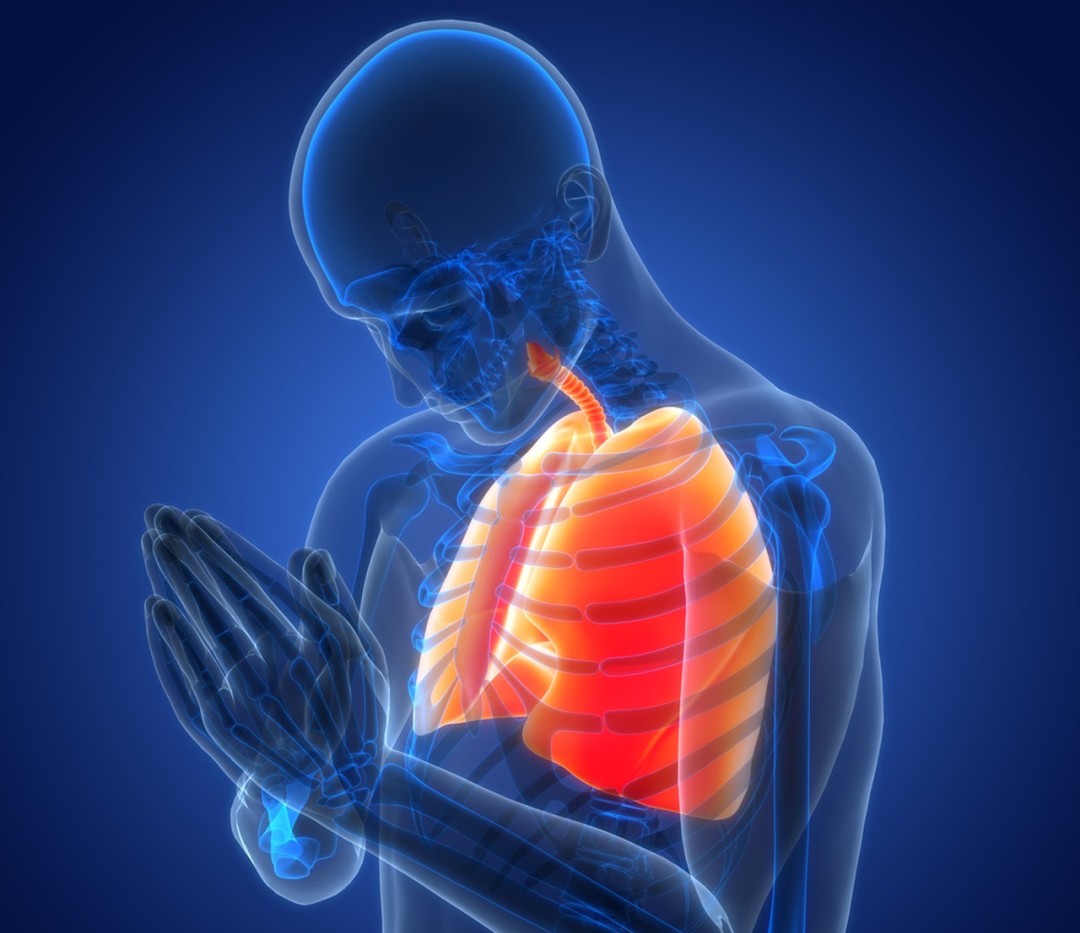

肺癌放疗作为重要的治疗手段,在对抗肺癌的过程中发挥着关键作用。然而,放疗过程中可能出现多种情况,需要患者和家属密切关注并积极应对。本文将详细阐述肺癌放疗过程中的关键注意事项,助力患者顺利完成放疗,提高生活质量。

警惕放射性肺炎:未雨绸缪,科学应对

放射性肺炎是肺癌放疗常见且需重点防范的并发症。放疗时,放射野内正常肺组织受到损伤,引发炎症反应。其损伤程度与放射剂量、肺部照射面积和照射速度密切相关 。在病理上,急性期表现为渗出性炎症,慢性期则进展为广泛肺组织纤维化。

放射性肺炎的症状因人而异,轻症患者可能毫无察觉,炎症也可能自行缓解;但重症患者情况则较为严峻,可能因肺纤维化导致呼吸功能严重受损,甚至危及生命。多数患者在放疗后 2 - 3 周出现症状,常见刺激性干咳、气急、心悸、胸痛,可伴有低热,少数会出现高热。随着病情发展,气急会因肺纤维化加重而加剧,还容易合并呼吸道感染,进一步恶化呼吸道症状 。

在放疗期间,医护人员会严密监测患者的呼吸道症状和体温变化。一旦通过 X 线检查发现肺炎迹象,会立即停止放疗,让患者卧床休息。治疗主要是对症处理,肺部发生继发感染时使用抗生素治疗;患者出现胸闷气促时,及时给予吸氧;肾上腺糖皮质激素能有效控制炎症反应,促进渗出物吸收。同时,患者需摄入高热量、高蛋白、易消化的食物,保证营养供给。对于高热患者,会采用物理或药物降温措施。医护人员还会密切观察患者咳嗽、咳痰情况,协助拍背咳痰,剧烈咳嗽时合理使用止咳药 。

肺癌脑转移放疗:严密监测,平稳降颅压

肺癌脑转移患者进行全脑放疗时,颅内压变化是重点关注对象。放疗前,患者通常已存在不同程度的颅压高症状,放疗初期,放射线引发的暂时性脑水肿会进一步升高颅内压,导致患者出现剧烈头痛、喷射性呕吐、视神经乳头水肿等症状 。

为防止脑疝等严重并发症,医护人员会密切观察患者病情变化,及时控制颅内高压。放疗前后,会根据患者具体情况使用脱水剂,20% 甘露醇是常用选择,一般每日 2 - 4 次,每次 250ml,需在 30 分钟内快速静脉滴注。症状严重者,每次放疗结束后 3 小时,还会静脉推注 50% GS40ml + 地塞米松 5mg 。使用脱水剂期间,医护人员会精确记录患者 24 小时出入量,监测是否出现脱水和电解质紊乱情况。对于意识不清的患者,会着重观察其神志变化,以便及时调整治疗方案。

大咯血紧急处理:分秒必争,守护生命防线

晚期肺癌患者放疗后,由于肿瘤坏死、骨髓抑制和凝血机制障碍,可能出现咯血症状。大咯血来势汹汹,若抢救不及时,极易导致患者窒息死亡 。

一旦发生大咯血,应立即采取紧急措施。首先要保持患者呼吸道通畅,让患者取患侧卧位,利于健侧通气。同时,安抚患者情绪,指导其尽量咳出淤血,防止窒息。必要时,会使用镇静、镇咳、止血药物。床旁会备好吸痰器和气管切开包,以便及时清理呼吸道血液,若发生窒息,可立即进行气管切开术。医护人员会密切观察患者咯血的量、颜色、性质,监测生命体征和意识状态,留意是否出现胸闷、气促、呼吸困难、发绀、面色苍白等窒息迹象。还会为患者进行心电监护、吸氧,并建立至少两条静脉通道,确保紧急时能及时给药和补液 。

定期复查:持续追踪,调整治疗方向

定期复查是肺癌放疗治疗体系的重要环节。通过复查,医生能够及时了解放疗效果,监测病情变化,为后续治疗方案的调整提供依据。一般来说,患者在放疗后的第一年,需 1 - 2 个月复查一次;第二年,2 - 3 个月复查一次;之后每半年复查一次。若出现特殊情况,如症状加重、新症状出现等,应随时复查 。

肺癌放疗是一场需要耐心和细心的 “持久战”。患者和家属了解这些注意事项后,能更好地配合治疗,在放疗过程中及时发现问题、解决问题,为患者的康复提供有力保障。